| 六角堂のキーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■ 初めに言葉ありき■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

人が人と初めて出会ったとき そこで得られたご縁が 何やら嬉しくときめいたとき 思わずはにかんでしまうことがあります 「はにかむ」こと。 それが六角堂の一番底にあるテーマです 閉ざされた人との縁 抜け落ちた自然との縁 見失った自分との縁 それを取り戻すためのお手伝いを させて頂ければ幸いです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■ 屋久島の気候風土 ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

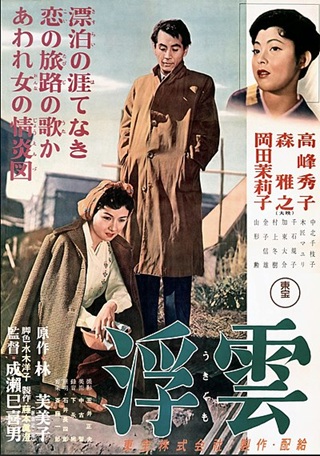

| 屋久島は台風の通り道。 そして日本有数の多雨多湿地域。 林芙美子の小説『浮雲』の作中、 宿屋の女中に語らせた次の台詞は、 春の初めの“木の芽流し”=本州の菜種梅雨にうんざりした林芙美子の気分が良く反映されているようです。 「屋久島は月のうち、三十五日は雨というぐらいでございますから」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ※ ご興味があれば次のサイトも覗いてみてください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 青空文庫 林芙美子 屋久島紀行 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 屋久島大学 【アーカイブ】屋久島はひと月に35日雨が降る 作家・林芙美子『浮雲』の世界 - 「屋久島大学」プロジェクト |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 屋久島自然学校 林芙美子と屋久島〜浮雲の舞台を訪れて〜 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「屋久島では,月に35日雨が降る」という文章を書いたのは,林芙美子だったと思うが,どの作品に書かれた... | レファレンス協同データベース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| そこで屋久島の移住者を中心に数多く建てられてきたのが 雨風に強いドームハウス |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

左は屋久然ライフさん 右はサウスアイランドさんのドームハウス |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■ 肝心なのは軒■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

しかし、ドームハウスには屋久島の強烈な雨の吹き込みと日差しを遮る軒や庇がない。 穏やかな日であれば冬場も網戸で済ませられる屋久島の気候を最大限享受するには、 少しぐらいの雨の日でも風を通せる深い軒のある家が良い。 風通しの良さこそが屋久島最大の難、 カビとシロアリ対策の要。 何より軒は日本の伝統的な建築で日本の風土にかなっています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 軒と庇(ひさし)の違いとは?それぞれの場所や役割まで詳しく解説! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ただ、軒を深くすると風のあたりで屋根が飛ぶ恐れも。 そこで辿り着いたのは四角でも丸でもない六角形。 六角形=ハニカム構造はミツバチの巣にもみられるように安定していて素晴らしく高い強度を持っています。 これで風のあたりを和らげ風圧に耐えるとともに、 軒は柱で固定することに。 さらに六角形の中心には太いまる材の大黒柱を立てて心理的な安定感も高める。 こうした理屈で設計したのが六角堂のコテージです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2011年4月完工直前のコテージ山  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■ 六が紡ぐ世界 ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

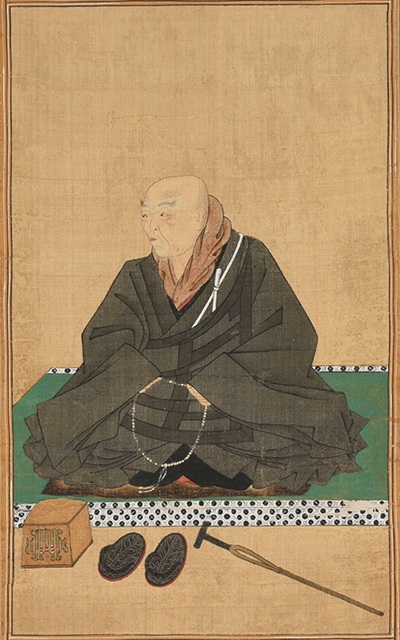

六角形の構造に辿り着いた時、 待っていたのは「はにかむ」との再会。 はにかむ=ハニカム。 言葉の音の響き合いに導かれ、 様々な六角形の建築物を巡る内、 六の不思議・六の妙に増々惹かれ、 屋号は「六角堂」に決定。 中でも京都の六角堂がその思いを強めてくれました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

六角堂のモデルの一つ 京都の紫雲山頂法寺六角堂 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■ 京都のへそでの転機 ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

実は京都には二種類の六角堂があります。 一つは紫雲山頂法寺の六角堂。 その境内にはなんと六角形の「京都のへそ石」があります。  ここが京都の『中心』です。 そして西国三十三所巡礼十八番目札所であり、 聖徳太子と親鸞と池坊ゆかりのお寺。 『浄土真宗親鸞会 救世観音の夢告』によれば次のような言い伝えがあります。  さしせまる後生の一大事に苦悩せられた聖人は、 比叡山を下りて京都のド真ん中の六角堂に100日おこもりになられたことがあります。 六角堂は聖徳太子の建立なされたものですが、 その本尊の救世観音にわが身の救われる道があるかと必死に尋ねられた時のことです。 その95日めの夜明けに, 救世観音が顔かたちをととのえ、 りっぱな僧の姿を現して、 真っ白な御袈裟を着て、 広く大きな白蓮華の花の上にしっかりと座って、 親鸞に次のように告げられたと、 聖人自ら記されています。 行者がこれまでの因縁によってたとい女犯があっても私(観音)が玉女の身となって、 肉体の交わりを受けよう。 一生の間、 能く荘厳してその死に際して引き導いて極楽に生ぜさせよう。 救世菩薩は、 この文をとなえて言うには、 『この文は私の誓願である、一切の人々に説き聞かせなさい』と告げられた。 へ〜〜なるへそ、と感心得心することしきり。 要するに払えぬ最大の煩悩は性欲。 それに抗うのではなく仏に身を任せよという教え。 これがのちの浄土真宗の肉食妻帯可にも連なるのかと。 この夢告の後、親鸞は法然上人のもとに向かい、新たな道を探る転機となります。 六角堂を訪れ集って下さる方々に、 人生の迷い道から自分なりの光明を見せる場にさせて頂ければという思いが募りました。 単なる癒しの場ではなく、 島外から来られるお客様には「非日常の中のもう一つの日常」を、 島で暮らす方々には「刺激的な香りと本」を楽しんでいただく空間、 Space & Spice Labとして六角堂を位置づけました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■ 平清盛と六地蔵と六角堂 ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

実はあまり知られていないようですが、 京都にはいくつも六地蔵を祀る六角堂があります。 後白河天皇の勅命により、 平清盛が疫病退散のため保元年間(1156〜1159年)に西光に命じて、 街道口6カ所にそれぞれ六角堂を建て、 六体の地蔵菩薩像を一体ずつ分置したとのこと。  奈良街道、伏見 大善寺 大坂街道、鳥羽 浄禅寺 丹波街道、桂 地蔵寺 周山街道、常盤 源光寺 鞍馬街道、賀茂 深泥池畔(現在は上善寺) 東海道、山科 徳林庵 それら六体の地蔵菩薩像六体まとめて「京都六地蔵」と呼ぶのだとか。 Wikipedia 京都六地蔵より つまりは、都の暮らしの安寧を願うお堂。 都に外から邪悪が入り込まないように。 そして都から地方に向かう人々の安全を願うお堂。 島に暮らす人々。 島にやってくる観光客や移住者。 そして島から学や職の場を求めて出ていく島民。 その全ての人々に何かしらお役に立てるような場にしたい。 それがもう一つの六角堂です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■ そして原子番号6 ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

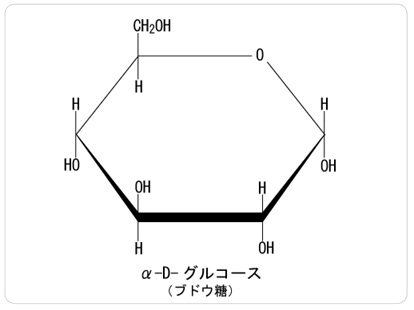

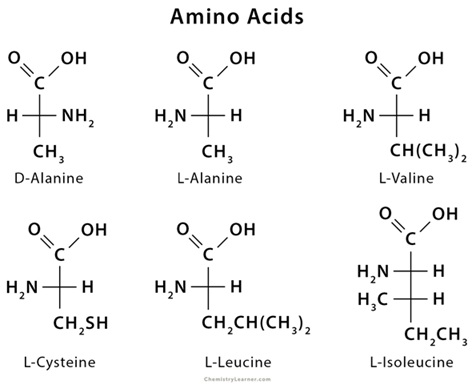

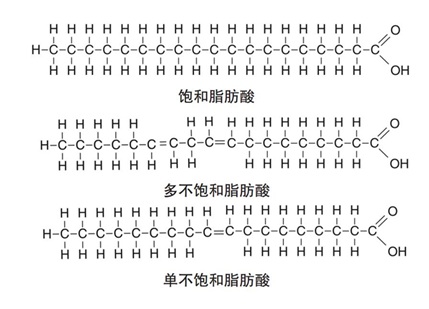

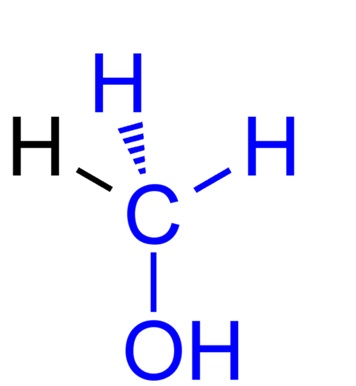

六角堂が建っている土地を取得したの2007年10月。 建物が立ったのはそれから3年半後の2011年4月。 その間の暗中模索の中で向かうべき道を示す一筋の光となっていたのも「6」だったのかもしれません。 ひょっとしたらその核になるのは原子番号6の炭素だったかも。 魂とか霊だとかを横に於いて話をすれば、 ヒトもネコもミミズもスギもミカンもシイタケも、 はてはコウボやダイチョウキンに至るまで生命はすべて有機体。 その有機体を構成する有機化合物は炭素原子が共有結合で結びついた骨格を持ち、 分子間力によって集まった物体。 生物とは言い難いウイルスまで含めて我々は有機化合物の集合体。 それで言えばプラスチックを初めとして、 衣・食・住など人間生活に有用な機能を設計された多種多様な有機化合物も我々のお仲間なのかも。 その全ての核にあるのが原子番号6の炭素。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

炭水化物の元となるブドウ糖 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

タンパク質の元となるアミノ酸 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

脂肪の元となる脂肪酸 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

酒の元となるメタノール |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

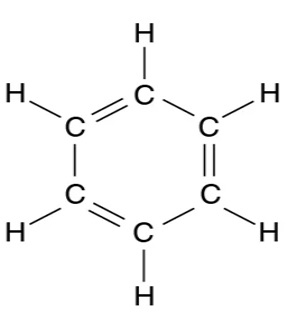

| 分けても多くは芳香性と毒性を持ち爆薬の原料ともなるベンゼン環。 六つの炭素が輪になった構造式と出会った時にはその美しさに見惚れました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 現世での六根清浄を願い、 死んでは六道の輪廻からの解脱を願うヒトは、 死んで土に還る、 焼かれて灰になると言います。 いわば炭への回帰。 その炭素の結びつき方が少し変わるだけで炭はダイヤに。 すべての生物はダイヤモンドを包含した存在と言えるのかも。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| そんなことに思いを馳せると、 それはそれでまた全ての命が何やら愛おしく感じられます。 森や断崖には二酸化ケイ素 (SiO2) がきれいな六角柱状の結晶になった水晶が落ち、  海には六角の亀甲模様を背負ったウミガメが回遊する屋久島。  その島の里にたたずませて頂けたことに感謝。 六にご興味を抱いて頂ければ幸い。 よろしければ下欄のページもご覧くださいませ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ラッキーセブンでも末広がりの八でもない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 不思議な六・身近な六・多様な六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 屋久島で六角堂を建設するまでに 島を巡って見つけた六角形のコレクション |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 屋久島で見つけた六角形 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 六角堂を建てるにあたって 様々なお店で見つけた六角形のコレクション |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 屋久島に持っていきたい六角形 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ここかしこの六角堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ちんたらトロトロ訪れた六角堂の紹介 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「六角堂」の名のつく建築物へのリンク集 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Space & Spice Lab Honey com. cabin 六角堂 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2025年2月のコテージ山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| コテージ海=風来裸坊は 六辺の内の半分を押し広げて拡張した ご家族グループ様用コテージです |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 六角堂のご案内ページに戻る ホームに戻る |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||