| 書名: たとへば君 四十年の恋歌 |

No. B149243 NDC 911.167 |

| 著者・出版社: 河野裕子、永田和宏/文藝春秋 |

初版2011/07/15 ¥1,470 |

| 内容: 乳癌で逝った妻、そのすべてを見届けた夫、歌人夫妻が紡いだ380首とエッセイ。2010年8月に乳がんで亡くなった歌人の河野裕子さん。出会い、結婚、子育て、発病、再発、そして死まで、先立つ妻と交わした愛の歌。 第1章 はじめて聴きし日の君が血のおと―出会いから結婚、出産まで 第2章 たったこれだけの家族―若き日の父として母として 第3章 良妻であること何で悪かろか―アメリカ、みどりの家の窓から 第4章 あと何万日残っているだろう―多忙な日常の中で 第5章 わたしよりわたしの乳房をかなしみて―発病 第6章 君の妻として死ぬ―再発 終章 絶筆 河野裕子[カワノユウコ] 昭和21年熊本県生まれ。京都女子大学卒業。在学中に第十五回角川短歌賞受賞。平成14年「歩く」で若山牧水賞および紫式部文学賞、平成21年「母系」で斎藤茂吉短歌文学賞および迢空賞受賞。宮中歌会始詠進歌選者。平成22年8月12日、乳癌のため死去。 永田和宏[ナガタカズヒロ] 昭和22年滋賀県生まれ。京都大学卒業。京都大学再生医科学研究所教授などを経て、現在京都産業大学総合生命科学部学部長。平成16年「風位」で芸術選奨文部科学大臣賞および迢空賞受賞。平成21年紫綬褒章受章。「塔」短歌会主宰。宮中歌会始詠進歌選者。 |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 講談社+α文庫 「遺されたつらさ」の受け入れ方 |

No. B149209 NDC 146.8 |

| 著者・出版社: 下園壮太/ 講談社 |

初版2010/10/20 ¥720 |

| 内容: 「介護中の親が他界した」「ずっと一緒にいた妻が先に逝ってしまった」「友人が突然自殺してしまった」etc.亡くなった人が身近な存在であるほど、遺された人への影響は大きく、その後もずっと心にひっかかることが多い。自衛隊心理カウンセラーである著者が、傷ついた心のバランスを取り戻す方法を伝授する。「人の死によって起こる“心のつまずき”」をテーマに、苦しんでいる人、それを支える人への提言がつまった一冊。 序章 長く苦しい悲しみ 1章 身近な人を失った直後のあなたに(初期・2週間ぐらいまで) 2章 身近な人を失ってしばらくたったあなたに(中期・2週間から2ヵ月ぐらいのころ) 3章 身近な人を失って2ヵ月以降のあなたに(後期) 4章 身近な人を失って1年以上経っても苦しいあなたに 5章 身近な人を自殺で失ったあなたに 6章 愛するペットを失ったあなたに 7章 支える人たちに 下園壮太[シモゾノソウタ] 1959年、鹿児島県に生まれる。陸上自衛隊心理カウンセラー。1982年防衛大学卒業後、陸上自衛隊入隊。筑波大学で心理学を研修後、自衛隊初の「心理幹部」として多くのカウンセリングを手がける。陸上自衛隊衛生学校にて、メンタルヘルス教官として衛生科隊員(医師・看護師など)にメンタルヘルス、カウンセリングなどの教育にあたっている。 |

|

| メモ: 2004/12文芸社刊行『愛する人を失うとどうして死にたくなるのか ― 「《うつ》から自殺へ」を「生きよう」に変える力」』を改題・加筆・文庫化した図書です。 |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 愛する人を亡くした時 (新版) 原書名:What Helped Me When My Loved One Died |

No. B149205 NDC 936 |

| 著者・出版社: グロルマン,アール・A.、 日野原重明【監訳】、松田敬一【訳】/春秋社 |

初版2011/05/15 ¥1,890 |

| 内容: 子ども、夫や妻、親、親友…体験者の手記から学ぶ死別の悲しみを癒すための10の指針。 「死」や「死ぬこと」との初めての出会い(エリザベス・キューブラー=ロス) 死別の悲しみを癒すための10の指針 1 子どもを亡くした時の心の支え―子どもを失うと、親は人生の希望を失う 2 夫や妻を亡くした時の心の支え―配偶者を失うと、共に生きていくべき現在を失う 3 親を亡くした時の心の支え―親を失うと、人は過去を失う 4 親しい友人を亡くした時の心の支え―友を失うと、人は自分の一部を失う グロルマン,アール・A.[グロルマン,アールA.][Grollman,Earl A.] 1925年生まれ。アメリカ・マサチューセッツ州でユダヤ教の聖職者として36年間働く。死別の悲しみを癒すグリーフ・ケアと「死の準備教育」(Death Education)の活動で知られ、1986年に全米死の準備教育協会からその年に最も優れた業績をあげた「今年の人」に選ばれ、1992年にはアメリカ訪問看護協会より「博愛賞」を受賞。 松田敬一[マツダヨシカズ] 1941年岡山県金光町生まれ。1963年日本福祉大卒。ミードビル・ロンバード神学大学院留学。金光教教学研究所所員を経て、金光教本部教庁布教部・総務部次長などを歴任。 |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 悲嘆が哀慕に変わるとき 妻を喪った精神科医のこころの記録 |

No. B149198 NDC 916 |

| 著者・出版社: 中川正俊/本の泉社 |

初版2011/12/30 ¥1,200 |

| 内容: 二〇〇二年の春に、私は精神科臨床の現場から教育現場へと軸足を移した。二〇年間を臨床医として過ごした末の一大決心だった。転身後は人材育成や専門分野の研究を軸に、ささやかながらも臨床活動を続ける目算を立てていた。それから四カ月ほどして妻に胃がんが見つかり、その後は妻とともに病に挑むことが生活の中心となった。四年半にわたる壮絶な闘病の末、妻は亡くなり、私は教員と医師の二足のわらじを履きつつも家庭では主夫として家事をこなし、また一人親として子どもたちの養育に当たることになった。 妻の病状と私の覚悟 妻の覚悟 できること 葬儀 娘と息子 懴悔 心象風景 こころのすき間 未来予想 夢〔ほか〕 中川正俊[ナカガワマサトシ] 1956年、東京生まれ。精神科医。総合病院精神科、精神科病院、精神科リハビリテーション専門施設などの勤務を経て、田園調布学園大学人間福祉学部教授。子ども2人と3人暮らし。 |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 悲しみの中にいる、あなたへの処方箋 |

No. B149191 NDC 141.6 |

| 著者・出版社: 垣添忠生/新潮社 |

初版2011/02/25 ¥1,365 |

| 内容: 愛する人との永遠の別れ―どう向き合い、いかに乗り越えるのか。最愛の妻をがんで失い自死すら考えた医師が同じ苦しみにいる人たちに贈る。非嘆を癒すグリーフケア。 愛する人の死にどう向き合い、どうしたら乗り越えられるのか。最愛の妻をがんで失った著者を待っていたのは想像を絶する悲しみだった。毎晩あびるほどの酒を呑み、ひたすら泣き、自死も考えた……最悪の状態を脱したがん専門医が、同じ苦しみにいる人たちに贈る一冊。死別の悲嘆は、どのようなかたちであらわれるのか。そこから立ち直るためのグリーフワークとは何かを丁寧にひもとく。 第1章 永遠に別れるということ 第2章 死別の悲しみの諸症状―さまざまな悲嘆のかたち 第3章 こじれた悲しみの危険信号 複雑な悲嘆 悲嘆のプロセス 第4章 悲しみの中にいる、あなたへの処方箋―悲しみを癒す作業 日野原重明先生の特別講義―「幸せな最期、幸せな看取り」 アルフォンス・デーケン先生の特別講義―「希望を抱いた死」 垣添忠生[カキゾエタダオ] 公益財団法人日本対がん協会会長。1941年生まれ。1967年東京大学医学部卒業。都立豊島病院、東大医学部泌尿器科助手などを経て、1975年から国立がんセンター病院に勤務。同センターの手術部長、病院長、中央病院長などを務め、2002年総長に就任。2007~2010年3月、名誉総長を務める。 |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 中公新書 対象喪失 悲しむということ |

No. B149195 NDC 141.6 |

| 著者・出版社: 小此木啓吾/中央公論新社 |

初版1979/11/25 ¥714 |

| 内容: 第一章 対象喪失反応 第二章 悲哀の心理過程 第三章 フロイトと転移の中の喪の仕事 第四章 フロイトと投影同一視による喪の仕事 第五章 「悲哀の仕事」の課題と病理 第六章 悲哀排除症候群 終 章 死の予期による悲哀 小此木啓吾[オコノギケイゴ] 昭和5年(1930)、東京に生まれる。昭和29年、慶應義塾大学医学部卒業。医学博士。専攻は、精神医学、精神分析学。慶應義塾大学教授、東京国際大学教授を歴任。平成15年(2003)没. |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 悲しむ力 2000人の死を見た僧侶が伝える30の言葉 |

No. B149194 NDC 188.74 |

| 著者・出版社: 中下大樹/朝日新聞出版 |

初版2011/07/30 ¥1,050 |

| 内容: ホスピス・震災・孤立死・自殺…それでも人生を肯定する。希望の物語。 第1章 ホスピスにて 死を目の前にした人たちが教えてくれたこと 「ヒトノ イタミノ ワカル ヒトニ ナッテネ」―私の弱さを知りながら認めてくれた人 「如何なる場合にも平気で生きている」―人生を肯定することを説いた人 ほか 第2章 孤立の現場から 都会にあふれる孤独と悲しみ 「母親に申し訳ない」―母の孤立死を悔やむ人 「つらいときはお互い様です」―私の話を黙って聞いてくれた人 ほか 第3章 被災地にて 震災が奪ったもの、教えてくれたこと 「ママにしてくれて、ありがとう」―喪った赤ちゃんに語りかけた人 「自分が死ねばよかった」―生き残った者の苦悩を語る人 ほか 中下大樹[ナカシタダイキ] 1975年生まれ。大学院でターミナルケアを学び、真宗大谷派住職資格をお預かりしたのち、新潟県長岡市にある仏教系ホスピス(緩和ケア病棟)にて末期がん患者数百人の看取りに従事。退職後は東京に戻り、超宗派寺院ネットワーク「寺ネット・サンガ」を設立し、代表に就任。寺院や葬儀社、石材店、医療従事者、司法関係者、NPO関係者等と連携し、「駆け込み寺」としての役割を担う。生活困窮者のための葬送支援、孤立死防止のための見回り、自死念慮者の相談、自死遺族のケア、貧困問題など、「いのち」をキーワードにした様々な活動を行っている。 |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: ポプラ文庫 東京日和 |

No. B149144 NDC 748 |

| 著者・出版社: 荒木陽子、荒木経惟/ポプラ社 |

初版2010/06/05 ¥735 |

| 内容: 「私の写真人生は、ヨーコとの出会いから始まった。」―絶筆を含む陽子夫人最後のエッセイ、新盆までの夫の日記、妻を想いながらひとり写した空、東京の写真を収録。写真の天才アラーキー、二人三脚の人生の、切なくも幸福な終結。強く、切ない光に満ちた名作、待望の文庫化。 東京日和(文・荒木陽子;写真・荒木経惟) 新盆まで 廃墟で ひとりで東京日和を歩く 荒木陽子[アラキヨウコ] 1947年東京・千住生まれ。電通入社2年目、当時電通カメラマンだった荒木経惟に出会う。1971年7月7日、結婚。1990年1月27日、子宮肉腫のため死去。享年42歳。 荒木経惟[アラキノブヨシ] 1940年東京・三ノ輪生まれ。千葉大学工学部卒業後、電通在職中の64年、「さっちん」で第1回太陽賞を受賞。妻との新婚旅行を写した『センチメンタルな旅』で写真家デビュー。以降、国内のみならず海外各国からも高い評価を受けている。 |

|

| メモ: 筑摩書房1993/01/27 出版の文庫化 |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 大切な人をどう看取るのか 終末期医療とグリーフケア |

No. B149133 NDC 490.4 |

| 著者・出版社: 信濃毎日新聞社文化部/岩波書店 |

初版2010/03/30 ¥1,995 |

| 内容: 「その人らしい」看取りとは? 生きるとはどういうことか? 延命、緩和ケア、在宅死、死別の悲しみのケア――。真摯な取材を通して、患者や家族、医療・介護関係者ら、それぞれの立場から見つめなおす。科学ジャーナリスト賞受賞。ほんとうに、最期はあれでよかったのか?どうすれば「その人らしく」看取ることができるのか?延命の選択、緩和ケア、在宅での看取り、死別の悲しみとの向き合いかた。患者や家族、医療・介護関係者らへの真摯な取材で科学ジャーナリスト賞を受賞した、信濃毎日新聞の長期連載「いのちを紡ぐ」に、用語解説や読者からの手紙を付加し、さらに充実させて単行本化。元気なうちに考えておきたい現実が、ここにあります。 第1章 いのちが尽きるとき―医療現場と家族の葛藤 第2章 食べること、生きること―胃ろうの選択、延命患者は幸せか 第3章 緩和ケア―人生の意味を問う 第4章 在宅死―「その人らしく」、家族の思い 第5章 グリーフケア―死別の悲しみと向き合う 終章 死と向き合う―それぞれの「あり方」を求めて |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: シリ-ズケアをひらく あなたの知らない「家族」 遺された者の口からこぼれ落ちる13の物語 |

No. B149131 NDC 490.14 |

| 著者・出版社: 柳原清子/医学書院 |

初版2001/03/15 ¥2,100 |

| 内容: それはケアだろうか。幼子を亡くした親、夫を亡くした妻、母親を亡くした少女たちは、佇む看護婦の前で、やがて「その人」のことを語り始める。人はなぜ語るだけで新たな力を得ることができるのだろう。ためらいがちな口と、傾けられた耳によって紡ぎだされた物語は、語る人を語り、聴く人を語り、誰も知らない家族を語る。 I 幼い子をなくして しゃぼん玉/ドライブ/ひまわり/野球少年/卒業 II 成人した子をなくして 約束/遠き山々/同行二人 III 配偶者をなくして 城跡にて/「みー」と「たっちゃん」 IV 親をなくして うす紅色のカーネーション/日なたとインクのにおい V 旧家 父と母(健一の語り)/息子と嫁(ハル子の語り)/百か日(イトの語り) |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: いまも、君を想う |

No. B149125 NDC 914.6 |

| 著者・出版社: 川本三郎/新潮社 |

初版2010/05/25 ¥1,260 |

| 内容: とめどなく思い出される。婚約時に私が会社を辞めざるをえなくなった時のひと言、料理、おしゃれ、そして苛酷な闘病・・・・・。涙とぬくもりに包まれた追想記。三十余年の結婚生活、そして足掛け三年となる闘病…。家内あっての自分だった。七歳も下の君が癌でこんなにも早く逝ってしまうとは。文芸・映画評論の第一人者が愛惜を綴る、感泣落涙の追想記。 持てあます野良猫二匹やひとり者 家内、川本恵子は二〇〇八年、五十七歳で逝った 「人生で一番の旅は」と聞くと、家内は私と行った台湾と答えた 他愛のない会話がいま懐しい 「一人食う飯はまずく女房と食べた晩飯は楽しかった」(伊藤茂次) 静かな葬儀をするということ 幸せだった思い出を語るのが、いちばんうれしいことではないか 川本三郎[カワモトサブロウ] 昭和19年(1944)、東京生まれ。東京大学法学部卒。朝日新聞社記者を経て、フリーとなり、文学、映画、都市を中心とした評論やエッセイ、翻訳など幅広い執筆活動で知られる。『大正幻影』でサントリー学芸賞、『荷風と東京』で読売文学賞、『林芙美子の昭和』で桑原武夫学芸賞と毎日出版文化賞を受賞。 |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 悲しみを支える本 死別で遺された人を癒やすために、あなたができること |

No. B149117 NDC 141.6 |

| 著者・出版社: 河合千恵子 佐々木正宏/ |

初版2007/02/13 ¥1,470 |

| 内容: 夫や妻、恋人、大切な人を失ったら、あなたはどう生きますか?そんな悲しみを背負った人を、あなたは支えることができますか?大切な人の立ち直りのために。伴侶と死別し、心身に大きなストレスを抱える人は多い。本書では、その家族や周囲の人々が彼らとどう接するかをアドバイスする。伴侶と死別し、心身に大きなストレスを抱える人は多い。本書では、その家族や周囲の人々が彼らとどう接するかをアドバイスする。 第1章 さまざまな死、さまざまな別れ さまざまな死別の状況 夫が遺される場合 妻が遺される場合 癌で亡くなった場合 突然の死の場合 悲しみが起きない場合 自殺によって亡くなった場合 ほか 第2章 遺された人を支えるために 何より役立つのは人の支え ありがたいと思える援助 善意にもとづいているが、言ってはいけない言葉 ほか 第3章 悲しみが癒えるまでの道のり 日にち薬 悲嘆のプロセス 立ち直りを阻むこと・促進すること 第4章 そのとき、胸のうちに渦巻く思い 不用意には見せない本音 悲しみの感情 スピリチュアルペイン 死は永遠の別れではない ほか 第5章 自助努力と、「見守る」という支え方 援助を求める 健康に留意する その死の意味を見出す 配偶者の死をマイナスとばかり考えない 新しいことに挑戦する ほか 河合千恵子[カワイチエコ] 千葉大学人文学部人文学科、日本大学大学院文学研究科博士前期課程(心理学専攻)修了。現在、東京都老人総合研究所に研究員として勤務。臨床発達心理士。専門は老年心理学、家族心理学、発達心理学。 佐々木正宏[ササキマサヒロ] 東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。聖心女子大学文学部教授。臨床心理士。専門は、臨床心理学、人格心理学、別離の心理学。 |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 岩波現代文庫 死別の悲しみを超えて |

No. B149116 NDC 141.6 |

| 著者・出版社: 若林一美/岩波書店 |

初版2000/04/14 ¥1,050 |

| 内容: 我が子や配偶者など最愛の人に先立たれたとき、人はその「死」の現実をどのように受け入れ、遺された自らの「生」を生きるのか。子どもを亡くした親の会「ちいさな風の会」の世話人である著者が、悲しみを背負って生きる大勢の遺族の証言をもとに、心が徐々に癒され生きる力を回復していく過程を考察し、生きる意味を探る。 1 ひとつの死 2 不在のもつ意味 3 遺族の会 4 悲しみの変容 5 見えない悲しみ 6 家族のなかの死 7 疎外される悲しみ 8 分かちあうこと 9 共に生きる―社会的広がりのなかで 若林一美[ワカバヤシカズミ] 1949年生まれ。立教大学文学部卒業。同大学大学院文学研究科教育学修士課程修了。ミネソタ大学「死の教育と研究センター」研究員を経て、山梨英和大学人間文化学部教授、「ちいさな風の会」代表(専攻/教育学)。 |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 妻を看取る日 国立がんセンター名誉総長の喪失と再生の記録 |

No. B149104 NDC 916 |

| 著者・出版社: 垣添忠生/新潮社 |

初版2009/12/20 ¥1,365 |

| 内容: 定年を迎え、妻とのんびり過ごしていこうと思っていた矢先の出来事だった。わずか六ミリの影が、妻を襲った。一年半にわたる闘病生活、自宅での看取り、妻亡き後に押し寄せてきた絶望感、そして、人生の底から立ち直るまでの道のり―。日本のがん医療の最高峰に立ち続ける著者が、自らの体験を赤裸々に綴った。 第1章 妻との出会い 半分になったりんご 大阪の野生児 ほか 第2章 駆け落ち 傘一本の家出 祝福されない結婚 ほか 第3章 妻の病 六ミリほどの小さな影 虫の知らせ ほか 第4章 妻との対話 酒浸りの日々 三ヶ月の地獄 ほか 垣添忠生[カキゾエタダオ] 1941年生まれ。1967年東京大学医学部卒業。都立豊島病院、東大医学部泌尿器科助手などを経て、1975年から国立がんセンター病院に勤務。同センターの手術部長、病院長、中央病院長などを務め、2002年総長に就任。2007年に退職し名誉総長になる。財団法人日本対がん協会会長、財団法人がん研究振興財団理事。 |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 新潮文庫 死にゆく妻との旅路 |

No. B149103 NDC 916 |

| 著者・出版社: 清水久典/新潮社 |

初版2003/09/01 ¥380 |

| 内容: 高度成長期、縫製一筋に生きてきた私は小さな工場を経営し、苦しくとも充実した日々を送っていた。が、中国製の安価な製品が容赦なく経営を圧迫し始める。長引く不況、膨れ上がる借金。万策尽き果てた時、私は妻のガンを知った…。「これからは名前で呼んで」呟く妻、なけなしの五十万円、古ぼけたワゴン。二人きりの最後の旅が始まった―。 現代道行考 高山文彦(作家) 序 章 冬の日 第1章 一緒に―西へ 第2章 腕の温もり 第3章 鳥取砂丘 第4章 富士山 第5章 夏の海辺、死の影 第6章 鈴の音 終 章 喪の時 清水久典[シミズヒサノリ] 1947(昭和22)年、石川県生れ。中学卒業後、’63年から縫製会社に勤務。以後、高度成長期を縫製業一筋に生きる。やがて、自分の工場も経営するようになるが、中国製の安価な製品におされて経営は傾き、借金を背負。 |

|

| メモ: 「新潮45」2000年11月号、12月号に掲載後、大幅に加筆してまとめられた作品です |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 平凡社新書 家族を看取る 心がそばにあればいい |

No. B149102 NDC 490.15 |

| 著者・出版社: 國森康弘/平凡社 |

初版2009/12/15 ¥777 |

| 内容: 看取りの形はそれぞれ違っても、家族を大切に思う気持ちは必ず伝わる―。そんな看取りを実践している柴田久美子と「なごみの里」。彼女たち「看取り師」への丹念な取材から、看取りの知恵と、看取ることの意味を探る。旅立つ人のためだけでなく、私たち自身のための「看取り」。 第1章 幸せな死を迎えるには 甘い笑顔 死に様は自分で ほか 第2章 柴田久美子と「なごみの里」の看取り なごみの里の実践 看取り師になるまで ほか 第3章 家族で看取るために 家族の力 家族を看取るために ほか 第4章 多死社会に向けて 女は出産、男は看取り 男性が介護をするということ ほか 國森康弘[クニモリヤスヒロ] 1974年生まれ。京都大学大学院経済学研究科、イギリス・カーディフ大学ジャーナリズム学部修士課程修了。神戸新聞記者を経て、フリーのフォトジャーナリストとして、イラク、ソマリアなどの紛争地や貧困地域を取材。国内では医療・少子高齢化社会の問題や元日本軍兵士、野宿労働者を取材し、新聞・雑誌などに数多く寄稿している。2008、2009年度上野彦馬賞入賞。 |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: ささえあうグリーフケア 小児がんで子どもを亡くした15人の母親のライフ・ストーリー |

No. B149101 NDC 141.6 |

| 著者・出版社: 金子絵里乃/ミネルヴァ書房 |

初版2009/10/20 ¥4,200 |

| 内容: 小児がんで子どもを亡くした母親たちにインタビューを行い、母親が経験している悲嘆過程(リーフプロセス)の実際を分析しつつ、グリーフケアの実際を考察します。当事者同士がささえあう相互援助を目的としたセルフヘルプ・グループやサポート・グループ。そこに浸透するグリーフケアのいとなみとはどのようなものか、その活動の実際を通して、グリーフケアにおけるソーシャルワーカーの役割を探っていきます。 第1章 愛する人との死別 第2章 ライフ・ストーリー 第3章 小児がんで子どもを亡くした母親のライフ・ストーリー 第4章 小児がんで子どもを亡くした母親のグリーフプロセス 第5章 子どもを亡くした母親のグリーフプロセス 第6章 ささえあうグリーフケア 金子絵里乃[カネコエリノ] 1977年東京都生まれ。2005年法政大学大学院人間社会研究科人間福祉学専攻博士後期課程修了。現在、同志社大学社会学部専任講師。 |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 臨床死生学研究叢書 1 死別の悲しみに寄り添う |

No. B149089 NDC141.6 |

| 著者・出版社: 平山正実【編著】/聖学院大学出版会 |

初版2008/06/20 ¥3,570 |

| 内容: はじめに Ⅰ 臨床医の診た生と死の風景 がん告知に対する態度から考察した日本人の死生観 在宅緩和ケアシステムにかかわる官民連携協力体制の構築 ―市民グループの立場から Ⅱ HIV薬害被害遺族におけるグリーフケア 親を亡くした子どもの死の理解 子どもを喪った遺族に対するグリーフケア ―先天性心疾患で子どもを亡くした親の悲嘆体験からの考察 Ⅲ 悲嘆と物語 ―喪の仕事における死者との関係 自殺者遺族の悲嘆援助について ―キリスト教的臨床死生学の立場から考える あとがき 平山正実[ヒラヤママサミ] 1938年生まれ。横浜市立大学医学部卒業。自治医科大学助教授(精神医学)、東洋英和女学院大学大学院教授(死生学、精神医学)を経て、聖学院大学大学院(人間福祉学科)教授、北千住旭クリニック精神科医。医学博士、精神保健指定医。 |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: どうせ、あちらへは手ぶらで行く 「そうか、もう君はいないのか」日録 |

No. B149085 NDC 914.6 |

| 著者・出版社: 城山三郎/新潮社 |

初版2009/01/25 ¥1,260 |

| 内容: 亡き妻を回想する「そうか、もう君はいないのか」を執筆しつつ、著者は孤愁の日々を手帳に記した。抑えがたい悲しみ、老いとの葛藤、限られた命の自覚。そして、やわらかな軽みの境地。最愛の妻が倒れる前年から最晩年まで、自らを励ますように綴られた9年間の感動の記録。 日録― 一九九八年(平成十年七十一歳)~ 二〇〇六年(平成十八年七十九歳) 鈍々楽―どん・どん・らく 井上紀子(次女) 巻末付録 勲章について |

|

|

城山三郎[シロヤマサブロウ] 1927‐2007。名古屋生まれ。海軍特別幹部練習生として終戦を迎えた。一橋大学卒業後、愛知学芸大学に奉職、景気論等を担当。1957(昭和32)年、『輸出』により文学界新人賞、59年『総会屋錦城』で直木賞を受け、経済小説の開拓者となる。吉川英治文学賞、毎日出版文化賞受賞の『落日燃ゆ』の他、多彩な作品群は幅広い読者を持つ。96(平成8)年、菊池寛賞を、2002(平成14)年、朝日賞を受賞。2007年3月22日没。享年79。没後発見された愛妻への遺稿『そうか、もう君はいないのか』は世代を超えたベストセラー。 |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 京都大学こころの未来研究センターこころの未来叢書 愛する者の死とどう向き合うか 悲嘆の癒し |

No. B149080 NDC 141.6 |

| 著者・出版社: ベッカー,カール【編著】、山本佳世子【訳】/晃洋書房 |

初版2009/01/30 ¥1,995 |

| 内容: 第1部 家族の死別を癒す サラはどこにいるの―自死で大切な人を亡くした人たちへ 娘は私に走ってほしかったはずだ―亡き子との絆は続く ローラは苦しんでいなかったはずだ―死の意味(家族療法) お父さんは今何を考えているのだろう―親を亡くした子どもたちへ そんなふうにお父さんの事を思っていたのか―葬式仏教からの脱皮 第2部 死別の悲しみとどう向き合うか 私の悲嘆を理解して―公認されない悲嘆 悲嘆という険しい道筋―悲嘆と意味の再構築 なぜ、私の息子が死ななければならなかったのか 第3部 理論篇 死の現状―ホスピスから「生と死の教育」へ 生と死の教育の歴史、役割、価値 意味の崩壊と再構築 ベッカー,カール[ベッカー,カール][Becker,Carl] 京都大学こころの未来研究センター教授。京都大学大学院人間・環境学研究科社会行動論教授。自殺防止カウンセラー・ターミナル(終末期)カウンセラーを歴任。International Association of Near‐Death Studies Journal誌編集委員。 山本佳世子[ヤマモトカヨコ] 京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程。死生学、特に「生と死の教育」の研究を行う。 |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

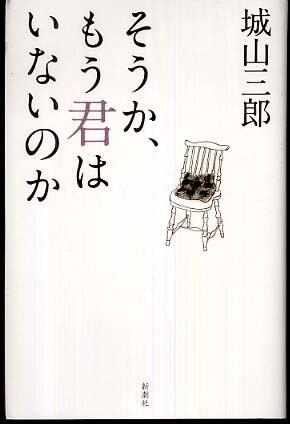

| 書名: そうか、もう君はいないのか |

No. B149072 NDC 914.6 |

||

| 著者・出版社: 城山三郎/新潮社 |

初版2008-01-25 \1,260 |

||

内容:

城山三郎[シロヤマサブロウ] 1927‐2007。名古屋生まれ。海軍特別幹部練習生として終戦を迎えた。一橋大学卒業後、愛知学芸大学に奉職、景気論等を担当。1957(昭和32)年、『輸出』により文学界新人賞、59年『総会屋錦城』で直木賞を受け、経済小説の開拓者となる。吉川英治文学賞、毎日出版文化賞受賞の『落日燃ゆ』等、多彩な作品群は幅広い読者を持つ。96(平成8)年、菊池寛賞を、2002(平成14)年、朝日賞を受賞。2007年3月22日没。 |

|||

| メモ: |

|||

目録のはじめにもどる

| 書名: 文春文庫 夫婦が死と向きあうとき |

No. B149055 NDC 367.4 |

| 著者・出版社: 吉田敏浩/文芸春秋 |

初版2005/06/10 \550 |

| 内容: 路上に停めた車の中で寄り添い、餓死した夫婦、二十二年間も意識の戻らぬ夫を介護した妻、戦時中の強い絆を支えに壮絶な日々を添い遂げた夫婦―いつ、どんな形で訪れるかわからない「死の影」を前にした時、夫婦はなにを思い、残された者はどう生きるのか。大宅賞受賞作家が映し出す現代の「夫婦と死」。 第1章 ふたりは寄り添って死んだ 車の中で餓死した夫婦 山の焼畑の二人 一対の閉じられた関係 ほか 第2章 老老介護と無理心中 海に入水した老夫婦 死の背後にある切実なもの アルツハイマー病になった夫 ほか 第3章 意識障害を超えて 意識のもどらぬ夫を二二年介護した妻 病室での娘のウエディングドレス姿 ほか 第4章 伴侶に先立たれて 眠るように息をひきとった妻 悲嘆のプロセス 家族を過労死で失った人たち 労災の認定をもとめて ほか 第5章 歩く、同行二人 末期癌と告知されて 四国遍路をめぐりつづけた夫婦 ほか 第6章 生き死にの海のかなたへ 海に遺灰をまく自然葬 島尾敏雄・ミホ夫妻の時と場 洗骨とネリヤカナヤ ほか 吉田敏浩[ヨシダトシヒロ] 1957年大分県生まれ。フリージャーナリスト。77年より、ビルマ(ミャンマー)、タイ、アフガニスタンなどアジアの民族世界を訪ねる。85年からビルマ北部のカチン州を長期取材、その記録をまとめた『森の回廊』(NHK出版・NHKライブラリー)で96年に大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。 |

|

| メモ: 単行本は2002年6月 文藝春秋刊 |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: あの世の妻へのラブレター |

No. B149045 NDC 914.6 |

|

| 著者・出版社: 永六輔/中央公論新社 |

初版2005/08/10 \1400 |

|

| 内容: 最愛の妻をがんで喪くして3年。夫の心に去来する想いとは…。故・永昌子の思い出とともに、終末医療や在宅介護をめぐる。 拝啓、あの世の昌子さん 父は男やもめ一年生 対談 永千絵+永麻理) 家族を家で看取るということ 座談会 永千絵+永麻理+村松静子 妻という友達、妻というプロデューサー 対談 矢崎泰久+永六輔 過ぎ去りし日々、思い出のとき 愛する妻をがんで喪くして 対談 田原総一朗+永六輔 僕たちの介護論 座談会 谷川俊太郎+小室等+永六輔 昌子さんの声が聞こえる 永六輔[エイロクスケ] 1933年、東京浅草に生まれる。本名、永孝雄。早稲田大学文学部中退。中学の時、NHKラジオ『日曜娯楽版』に投書をして以来、ラジオを中心に作詞、講演、執筆の仕事を続けている。生活の大部分は旅ぐらしで、そこで感じた矛盾や感動を語り、書き、時には市民運動やボランティア活動を手伝っている。 |

||

| メモ: あとがきに載せられた、永六輔の詞。昌子さんも好きな歌だったそうです。

|

||

目録のはじめにもどる

| 書名: 中公文庫 妻の大往生 |

No. B149044 NDC 914 |

| 著者・出版社: 永六輔/中央公論新社 |

初版2005/06/25 \620 |

| 内容: 最愛の人への突然のガン告知。告知後の家族の狼狽、そして在宅ホスピスを選択し生まれた団結…。妻として母として生きた昌子さんへの思いと在宅介護の日々を、夫として六輔が、娘として千絵・麻理が率直に語り合った座談会を中心に、「徹子の部屋」出演、ラジオでの対談、偲ぶ会の様子などをまとめた追悼集。 まえがきという名の弔辞 永昌子さんの幸せな最期―家族座談会 かわいくていつも笑っている人―徹子の部屋 悲しいことを明るく、明るいことを重く、重いことをあたたかく―医療を考える講演 好きなソファで、見ていた風景の中に昌子さんがいられた在宅介護―ラジオでの対談 理想の女性であり最高の親友だった―次女・麻理さんの話 その日その日が大事だった日々―長女・千絵さんの話 「ちょっと、ちょっと。あの美人、誰、誰?」って言ったのが永さん―偲ぶ会 二人だけで話をする時間がこんなに持てたことはなかった―昌子病床語録 あとがきという名の弔辞 永六輔[エイロクスケ] 1933年、東京浅草に生まれる。本名、永孝雄。早稲田大学文学部中退。中学の時、NHKラジオ『日曜娯楽版』に投書をして以来、ラジオを中心に作詞、講演、執筆の仕事を続けている。生活の大部分は旅ぐらしで、そこで感じた矛盾や感動を語り、書き、時には市民運動やボランティア活動を手伝っている。 |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 最期まで微笑みを |

No.B149042 NDC 289.1 |

| 著者・出版社: 田原節子/講談社 |

初版2004/10/26 \1,575 |

| 内容: ジャーナリスト田原総一朗への遺言!突然の乳がん告知。たび重なる放射線治療、抗がん剤投与に耐える日々を支えてくれたのは夫・総一朗と家族の愛だった。そして5年を待たずしてのがん再発。微笑みながら死への2000日を生き抜いた妻・節子の絶筆。こんなにも深く結ばれた夫婦愛。 私と総一朗の思い出から 第1章 「がんが脳に転移している」と言われたとき 忘れられないがん友だち 二人だけの忘年会 ほか 第2章 総一朗のやさしさを糧にして 木が一本ずつ引き抜かれるように 秋の風に耐える桜の若木 ほか 第3章 日ごとにリアリティを増していく「死」 まる五年を超えた 「派手に闘っているね」と総一朗 ほか 節子が人生のすべてだった…(田原総一朗) 田原節子[タハラセツコ] 1936年、東京都に生まれる。早稲田大学文学部卒業後、アナウンサーとして日本テレビに入社。「奥さまこんにちは」を担当した時、田原総一朗と出会う。1970年代、女性解放運動に参加、職場の配置転換をめぐって裁判に。「元美貌アナの訴え」などとマスコミでも話題になる。2ヵ月半の裁判は勝利で終わり、CMプロデューサーとして社内で仕事を続ける。「人間やめますか」のコピーは有名。50歳を機に退職。1989年、総一朗と再婚する。がん患者のための雑誌『月刊がんサポート』で「田原節子のもっと聞きたい」インタビューアーを務める。2004年8月13日死去。享年67歳。 |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 私たちの愛 |

No.B149041 NDC 289.1 |

| 著者・出版社: 田原総一朗・田原節子/講談社 |

初版2003/01/28 \1,575 |

| 内容: 乳ガンと闘う節子をささえる硬派のジャーナリスト。寄り添う老年の「男と女」には、四十年にも及ぶ「公然の仲」から再婚、現在までの愛を貫く長い道のりがあった。二人の「死」をも覚悟した決意、互いの家族への思いやりなど、衝撃の「愛の真実」。 第1章 闘い、生きる 第2章 不器用に惹かれ合う 第3章 塀の上を走る 第4章 結ばれて 第5章 結婚まで、二十七年 第6章 「常在戦場」 田原総一朗[タハラソウイチロウ] 1934年滋賀県生まれ。高校卒業後、早稲田大学文学部(二部)入学、現在のJTBに入社。退職後、早稲田大学文学部(一部)に再入学。小説家をめざすが断念。7年かけて早稲田大学を卒業し岩波映画社へ就職する。新しいジャンル、テレビの未知数な「即断即決」の魔力に惹かれ、現在のテレビ東京に入社。個性をいかんなく発揮、制作したドキュメンタリーは人々に強烈なインパクトを与える。1977年、フリーのジャーナリストとして独立。1987年からテレビ朝日「朝まで生テレビ」、1989年から「サンデープロジェクト」に出演。1998年、ギャラクシー35周年記念賞を受賞。 田原節子[タハラセツコ] 1936年東京都生まれ。早稲田大学文学部を卒業後、アナウンサーとして日本テレビに入社。「奥さま、こんにちは」を担当した時、田原総一朗と出会う。70年代、女性解放運動に参加、職場の配置転換をめぐって裁判に。「元美貌アナの訴え」などとマスコミでも話題になる。2ヵ月半の裁判は勝利で終わり、CMプロデューサーとして社内で仕事を続ける。「人間やめますか」のコピーは有名。50歳を期に、退職。1989年、総一朗と再婚する。 |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 新潮新書 妻に捧げた1778話 |

No.B149039 NDC 914.6 |

| 著者・出版社: 眉村卓/新潮社 |

初版2004/05/20 \714 |

| 内容: 余命は一年、そう宣告された妻のために、小説家である夫は、とても不可能と思われる約束をする。しかし、夫はその言葉通り、毎日一篇のお話を書き続けた。五年間頑張った妻が亡くなった日、最後の原稿の最後の行に夫は書いた―「また一緒に暮らしましょう」。妻のために書かれた一七七八篇から選んだ十九篇に、闘病生活と四十年以上にわたる結婚生活を振り返るエッセイを合わせた、ちょっと風変わりな愛妻物語。 毎日一話 闘病五年 一日一話 新制中学 妻と私 俳句 非常と日常 一日一話の終わり 少し長いあとがき 眉村卓[マユムラタク] 1934(昭和9)年大阪市生まれ。本名・村上卓児。大阪大学経済学部卒業。会社員を経て、小説家に。大阪芸術大学教授。2002年5月、悦子夫人を癌で失う。 |

|

| メモ: |

|

目録のはじめにもどる

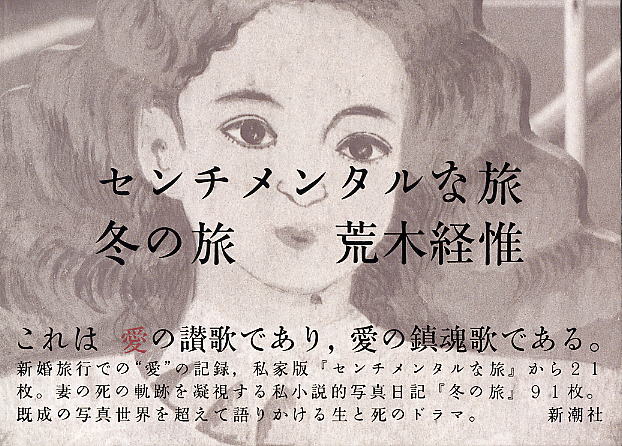

| 書名: センチメンタルな旅・冬の旅 |

No. B149035 NDC 748.000 |

||

| 著者/出版社: 荒木経惟/新潮社 |

初版1991/02/25 \3150 |

||

|

|||

| メモ: 死、妻、写真 |

|||

目録のはじめにもどる

| 書名: 夫・妻の死から立ち直るためのヒント集 |

No. B149026 NDC 367.400 |

| 著者/出版社: 河合千恵子【編】/三省堂 |

初版1996/08/20 \1456 |

| 内容:

伴侶を喪った深い悲しみと心の危機を上手に克服するための処方箋!心の専門家、死別の体験者たちからの役に立つアドバイス集。 はじめに 1章 配偶者を喪う時 河合千恵子 2章 悲しみを癒す10箇条 平山正美 第1条 悲しみにはいろいろな側面があることに気づくこと 第2条 死別の悲しみの中にある自分を対象化し、別の角度から自分を見直す 第3条 自分の悲しみを表現しよう 第4条 悲しみを癒すために設けられている社会的資源を利用する 第5条 過去の受苦体験を振り返ってみる 第6条 亡くなった人は生きている人に多くのものを与えてくれる 第7条 死別体験を喪失としてとらえず解放としてとらえる 第8条 夢のもつ癒しの力に注目する 第9条 悲しみの緩和剤としての信仰 第10条 悲しみを社会化してみる 3章 悲嘆に沈む人の治療現場から 宇田川雅彦 4章 人との関りの中で元気になろう!―パートナーの死と親業と私 金子芳子 5章 私の体験と、家事の苦手な男性の一人暮らしヒント集 浅田峰子 6章 カウンセリングから学ぶ長寿時代の生き方 長谷川浩一 7章 宗教と文学に見る夫婦の絆と別れ 浜辺達男 8章 葬儀経験を通して考える―遺された者の生き方 横山潔 9章 悲嘆からの立ち直りの学校―そのプログラムの効果を検討す 河合千恵子 10章 ウィドウ・ミーティングとほほえみネットワーク 河合千恵子 |

|

| メモ: 死、ウィドウ・サポート協会 |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 生と死を考えるセミナー 第3集 伴侶に先立たれた時 |

No.B149013 NDC114.2 |

| 著者・出版社: デーケン,アルフォンス〈Deeken,Alfons〉、重兼芳子【編】/春秋社 |

初版1988/11/20 \1300 |

| 内容:

配偶者を喪った時あなたならどうする。その時にそなえた、やさしい適切なアドバイス。 第1部 死から生を考える 配偶者との死別―その心理と対応―老年心理学の立場から 河合千恵子 遺された者の愛―精神医学の立場から 大原健士郎 私りグリーフ・ワーク―社会心理学の立場から 石川弘義 悲嘆を越える成熟への道―哲学・教育の立場から アルフォンス・デーケン 喪失予期の悲嘆作業について―訪問看護の立場から 季羽倭文子 死別体験を通して今―経験者のパネル・ディスカッション 第2部 死を見つめて生きる 人生の完成と価値感の見直し―老年期を見直す立場から 山本俊一 青少年期の成長と挫折―自殺防止の立場から 稲村博 難病とたたかう私の体験―経験者の体験談 荻洲照之;萩生田千津子 |

|

| メモ: 自殺 |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: やまない雨はない 妻の死、うつ病、それから… |

No.B149009 NDC916.000 |

| 著者/出版社: 倉嶋厚/文芸春秋 |

初版2002/08/30 \1300 |

| 内容:

妻、泰子さんがガンで急逝したのは1997年6月。かけがえのない伴侶の死に鬱病となり、自殺を試みたが失敗。ついに精神科に長期入院。回復するまでの嵐の日々を、元NHKお天気キャスタ-が率直に綴る プロローグ 人生の小春日和 木枯らし 初めての木枯らし 二〇パーセントの日々 人生最大の木枯らし 妻と迎えたいくつもの季節 あの頃のふたり 子供のいない夫婦 二人三脚で歩んできた道 時雨 不安と絶望 後悔と罪の意識 自殺願望 精神科入院 エピローグ そしてまた、小春日和 降りやまない雨はない 人生は展開するもの 倉嶋厚[クラシマアツシ] 大正13年、長野市生れ。昭和24年、気象庁に入り、札幌気象台予報課長、鹿児島気象台長などを歴任。昭和59年、気象庁定年退職後、NHK解説委員として「ニュースセンター9時」「NHKモーニングワイド」などで気象キャスターを務める。フリーとなった平成4年から8年まで「NHKおはよう日本」で「倉嶋厚の季節の旅人」を担当し、現在フリーの気象キャスター、エッセイストとして活躍中。第一回国際気象フェスティバル(フランス)・ベストデザイン賞、日本放送協会・放送文化賞などを受賞。理学博士。 |

|

| メモ: 「やまない雨はない」抜粋 P99 妻が逝って一人残されたあと、思い知ったことがあります。私たち夫婦は〝足し算〟ではなく、〝掛け算〟だったということです。どんな数字でも、ゼロを掛けると答えはゼロです。ひと組の夫婦が「1+1」だとすると、一人がいなくなっても一人が残れば「1」。でも「1×1」の場合は、一人が「0」になるとすべてが「0」になってしまいます。 P108 私はこれから迎えなければならない妻の死や、その後の妻のいない人生を思い、悲嘆にくれていました。言ってみれば、妻が生きているうちから、喪失の感情が私を覆い始めていたのです。 あのとき、必死に病と闘おうとしていた妻と、喪う前から喪失感に苛まれ、それと闘っていた私との間に、もしかしたら目に見えない不協和音が響いていたかもしれません。 P120 「俺が殺しちゃった……」 いつしかそんな思いに囚われていました。 尊厳死を希望する手紙を、妻がなかなか書かなかったことを思い返していました。 私は自分が痛みに耐えられない人間だから、とにかく痛みのない安らかな最期を用意してあげたかった。 でもそれは、死ぬことを前提にした発想でしかない。 私は妻の死に立ち向かおうとせず、あまりに早くあきらめてしまったのではないか。 P126 後から思えば、私のやり方はあまりに不器用でした。妻を喪いつつあるという現実が重すぎたあまり、「今」「ここで」起きている事態に全身で向き合うことを、私は無意識のうちに避けようとしていたのかもしれません。 P129 死にゆく妻を支えるより、その大役を担ってしまった自分自身を支えるのでいっぱいいっぱいだった。 それをどこかで感じ取ったからこそ、「愛しているってこういうことなの?」と妻は言ったのでしょう。 やっぱり私は、妻の心を思いやるより、妻亡きあとの自分の心配をしていただけだったのではないか。 P144 あれはいつのことだったのか、その日も別の日と同様に、柵をまたいで向こう側に降り、その縁に立ちました。 これでもう行ける――そう思う瞬間がありました。思うのと同時に私は飛んでいました。 真上に飛び上がった私はしかし、次の瞬間はもう、同じ場所に着地していました。  癌,うつ病,自殺 癌,うつ病,自殺 |

|

目録のはじめにもどる

| 書名: 妻と私 |

No.B149007 NDC914.600 |

| 著者/出版社: 江藤淳/文芸春秋 |

初版1999/07/07 \1000 |

| 内容: 「治癒不能のガン、三ヵ月の命」宣告はある日、突然下った。死と競うように、付き切りの看病が続く。告知は?介護は?苦悩の日々と、その合間に訪れる甘美な思い出。ついに妻を看取った時、自らも病魔に冒され、死の淵に立つ。生と死の深淵を見据えた感動的作品。 初出:「文藝春秋」1999年5月号 江藤淳[エトウジュン] 1933年生まれ、文芸評論家。1957年、慶応義塾大学卒業。1956年、結核療養中に『夏目漱石』を執筆、1958年『奴隷の思想を排す』で新進評論家としての地位を確立。1962年より2年間在米。1976年、芸術院賞受賞。1999年7月21日没。 遺書全文 心身の不自由が進み、病苦が堪え難し。去る六月十日、脳梗塞の発作に遭いし以来の江藤淳は、形骸に過ぎず、自ら処決して形骸を断ずる所以なり。乞う、諸君よ、これを諒とせられよ。平成十一年七月二十一日 江藤淳 |

|

| メモ: 「妻と私」 抜粋 P68 このとき家内と私のあいだにながれているのは、日常的な時間ではなかった。それはいわば、生と死の時間とでもいうべきものであった。 P71 だが、いわれてみればこの時間は、本当は生と死の時間ではなくて、単に死の時間というべき時間なのではないだろうか?死の時間だからこそ、それは甘美で、日常と実務の時空間があれほど遠く感じられるのではないだろうか。 P79 家内はこの頃、私をあの生と死の時間、いや死の時間から懸命に引き離そうとしていたのかも知れない。そんなに近くまで付いてきたら、あなたが戻れなくなってしまう、それでもいいの?といおうとしていたのかも知れない。 しかし、もしそうだったとしても、私はそのとき、家内の警告にはまったく気付いていなかった。ひょっとするとそれは、警告であると同時に誘いでもあり、彼女自身そのどちらとも決め兼ねていたからかも知れない。 P91 恐らく家内の絶命とともに、死の時間そのものが変質したのである。それはいまや私だけの死の時間となって、現に生理的に私の身体まで脅し始めている。 P92 家内とはやがて別れなければならない、そのときは自分が日常的に実務の時間に帰るときだ、と思っていたのは、どうやら早計であったらしい。何故なら、死の時間と日常的な実務の時間とは、そう簡単に往復できるような構造にはできていないらしいからである。 いったん死の時間に深く浸り、そこに独り取り残されてまだ生きている人間ほど、絶望的なものはない。家内の生命が尽きていない限りは、生命の尽きるそのときまで一緒にいる、決して家内を一人ぼっちにはしない、という明瞭な目標があったのに、家内が逝ってしまった今となってはそんな目標などどこにもありはしない。ただ私だけの死の時間が、私の心身を捕え、意味のない死に向って刻一刻と私を追い込んで行くのである。 P96 そうしているあいだにも、私の身体のなかでは、刻一刻と死の時間が育ちつつある。あの堪えがたい疲労が、私を内側から崩壊させようとしている。 P103 君が逝くまでは一緒にいる。逝ってしまったら日常性の時間に戻り、実務を取りしきる。そんなことが可能だと思っていた私は、何と愚かで、畏れを知らず、生と死の厳粛な境界に対して不遜だったのだろう。  癌、自殺、江藤淳追悼関連サイト紹介 癌、自殺、江藤淳追悼関連サイト紹介 |

|

目録のはじめにもどる