| 六 | ろく |

6は最初の完全数。 |

|||

| 六角 | hexagon | 六つの線分で囲まれた多角形。ヘキサグラム(正六角形)は完全のシンボル。 六角形をうたった日友靖子の詩「星少女」。 |

|||

| honeycomb | ハニカム構造とは、正六角形または正六角柱を隙間なく並べた構造のこと。ハニカムとは英語で「蜂の巣」という意味であり、多くの蜂の巣がこのような形をしていることから名付けられた。 昆虫類やカニの複眼は六角形の個眼で構成されたハニカム構造になっている。また、人間の眼の角膜内皮も六角形をした角膜内皮細胞が敷石状に規則的に配列されたハニカム構造をしている。 |

||||

| 亀甲模様 |

六角形の単体、または連続模様。 | ||||

| 風水では、ギャンブル運・財運は、六白金星方位(北西)といい、“6”という数字と大変相性がいい。“6”は甲羅の六角形亀甲模様が蓄財につながると、華僑では吉祥の模様とされ、亀の置物を室内で一番見える所に飾ったりする風習がある。 株式会社メイクワン・亀甲ストラップ参照 |

|||||

亀甲の神紋 二重亀甲剣花菱 |

家紋のなかで亀甲紋は格別な扱いをされ、多くの神社の神紋とされている。 出雲大社の神紋は、「二重亀甲剣花菱(にじゅうきつこうけんはなびし)」、厳島神社は「三つ亀甲に剣花菱」、櫛田神社は「三つ亀甲に五三桐」を用いている。 亀甲の神紋は亀甲紋参照

|

||||

| 海亀 | 日本に産卵で訪れるアカウミガメは、日本を北太平洋で唯一の産卵場としており、屋久島はアカウミガメが最も多く訪れる場所。屋久島にはアカウミガメとアオウミガメが産卵のため上陸する。アカウミガの主食は貝やカニなどの甲殻類。かたい貝を割って中身を食べるので、ペンチのように丈夫な口。アオウミガメの主食は海藻・海草。ちぎり取るようにして食べるので、あごには細かいデコボコが多くある。 | ||||

| 鉛筆軸 |

鉛筆軸の断面には円形、三角形、星型などいろいろあるが、正六角形が最も一般的である。この理由は、次のようなものである。

|

||||

| 熨斗(のし) | 一般的には慶事における進物や贈答品に添える飾りで、元来長寿を表す鮑が使われていた。

|

||||

| 六角ナット Hexagon Nuts JIS B1181 |

機械などの組立に使用される締結部品の一つ。中央にめねじ(雌ネジ)と呼ばれる開口部が切ってあり、ボルトなどのおねじ(雄ネジ)部品と組合わせて使用される。一般には形状が六角柱をした六角ナットを指す。 |

||||

| 六角レンチ 六角棒スパナ hex key アーレンキー |

正六角形の穴を持つボルトを固定、または緩めるための工具。主に自転車、家具の金属部分などに使用する。レンチとボルトの接触面積が大きいうえ、ぴったり対応したサイズしか使用できないため、ボルトが壊れにくく、大きな力をかけられる。

|

||||

| 六角牛山 | 六角牛山(ろっこうしさん)は、岩手県遠野市と釜石市の境界にの北上山地にある標高1294.0メートルの山。柳田國男の遠野物語にも取り上げられている。 語源は六人の皇族が住んだ山という説、大きな牛の背のように見えるからという説、アイヌ語の「山容の垂れ下がる山」という意味からきたという説などがある。 | ||||

| 六出(花) | りくしゅつ(か) | 雪の結晶を六弁ある花に見立てた雪の異称。雪の結晶が全て「雪印」ではないが、基本形は六角形。なぜ六角形なのかの謎解きは下のリンクでどうぞ。 雪の結晶の美しさは多くの人の心を魅了します。 雪の結晶のなぞ 雪の結晶観察ノート 雪の結晶 写真 - Google 画像検索

|

|||

| 六方石 | crystal | 六個の平面がある水晶の異称。二酸化ケイ素(石英)の無色透明の六方柱状結晶。水晶玉は呪術的な力があるとしてパワーストーンとして扱ったり、スクライング(scrying、幻視を得る占い)に用いる。

|

|||

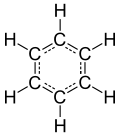

| C6H6 | ベンゼン benzene |

分子式 C6H6 を持つ最も単純な芳香族炭化水素。

|

|||

| 六芒星 | ろくぼうせい |

六角星。籠目紋。麻の葉紋。 | |||

| ヒンドゥー教のタントラに発しており、男女両性の結合を表していた。すなわち頂点が下に向かう下向きの▽原初における女性のイメージ(ヨーニ・ヤントラ)で宇宙の生成に先立つ存在だった。やがて女神は自の三角形のなかに「生命の火種」を宿し、産み落とされ成長し男性になった。男性は、頂点が上にくる上向きの三角形であらわされ、この男性は、自分の母と結合し原初の両性具者となった。この結合の印が 六芒星で「大いなるヤントラ」と呼ばれていた。大いなるヤントラ(六芒星)を擬人化したのがビンドゥ・マティ(母)で彼女は、神話の中で聖娼と言われた。 このような性的意味を持つ六芒星のタントラのイメージから 中世のカバラに繋がるユダヤ人の性崇拝体系や「契約の箱」の中に、十戒の二枚の石版と一緒に二人の男女が六芒星の形で睦まじく抱擁している絵が納められているらしいとのラビたちの伝承まで生まれた。 Hexagram(六芒星) - Occult a la carte参照。 |

|||||

| 6は美しいものに関連してあらわれることが多く、美の象徴である。女性の数2と男性の数3を掛け合わせると6になるので、6は男女和合の数。6はギリシャ神話の美の女神アフロディーテの数とも呼ばれていた。 男女和合を見事に表現するのは六芒星。六芒星は上向きの△と下向きの▽が重なった形。△は男性の三角形、▽は女性の三角形と呼ばれ、インド風に言えば△はリンガ、▽はヨニを表している。六芒星は男女の結合を表し、結果的に愛を表す。 六芒星/hexagram参照 |

|||||

| 六芒星の形は特にユダヤ人に関係があるわけではなく、広く使われていた。中世以来籠目の印は伝統的な「ビールの印」として知られていた。 「ダビデの星」はなかった参照 |

|||||

| 五十鈴川駅から伊勢神宮までの道の両側の何百個の全ての灯篭に六芒星が刻まれている。また、京都の鞍馬寺には六芒星が二つある。 六芒星 三郷北高校M君-ウェブリブログ参照 六芒星の画像集-1ドル札-エリア51-京都府の府章-鞍馬寺 三郷北M君参照 |

|||||

| 調和と安定が6の基本的な性質とされる。「六芒星(ヘキサゴン)」は、人間関係の調和、恋人や夫婦円満、結婚運・家庭運アップ、子供の成長守り、ビジネス上では事業の安定とリスク回避のお守りとして役立ちそうだ。 今週の開運ツボ 六角形、ヘキサゴン(Hexagon, Hexagram)参照。 |

|||||

麻の葉紋 |

麻紋は麻の葉を象ったもの。正六角で、星型の線の連続文様が仏像・衣服などに用いられた。ぬきだした一単位文が、麻の葉に似ているので、麻の葉紋と呼ばれた。

徳川中期、正六角形の幾何学的模様を表紙にした「麻の葉表紙本」と呼ばれた読本が流行。 麻の葉の神紋は麻の葉紋参照

|

||||

| 籠目紋 |

竹で編んだ籠の網目を紋章化したもの。悪魔を駆除する信仰的な意味合いがあるという。

|

||||

| 六尺 | ろくしゃく | 六尺と言えば褌(ふんどし)の代名詞でもあるが、それよりも正岡子規 の病牀六尺を思い起こす人も多いだろう。六尺を検索していたらとこんぺいとうという方の「六尺」という詩集に行き当たり購入した。その詩の一作「消える」を紹介。 | |||

| 第六感 | だいろっかん | 五感以外の、一般常識としては存在しないと信じられているもの。あるいは、科学的にはその存在が明らかにされていないもの。つまり、超常現象、あるいは、いわゆる超能力の一種として一般に認識されるような感覚能力に基づく知覚能力を指す言葉 第六感 - Wikipedia参照。 『シックス・センス (The Sixth Sense)』 は、ブルース・ウィリスが登場する1999年のアメリカ映画。 |

|||

| 六次の隔たり | ろくじのへだたり | 六次の隔たり(Six Degrees of Separation)とは、スモール・ワールド現象ともいう。人は自分の知り合いを6人以上介すと世界中の人々と間接的な知り合いになれる、という仮説。 この仮説は米国の社会心理学者スタンレー・ミルグラム(Stanley Milgram)が、任意の人物に手紙を届けるのに何人の人を介せばよいのかを検証したもの。ミルグラムは実験結果を示した論文『The small world problem』(1967年)で、“平均5.5人が仲介によって手紙が届いた”ことを報告した。 この仮説を描いた最古の文学作品は、ハンガリーの文学者フリジェシュ・カリンティの小説『鎖』(1929年)とされている。 「六次の隔たり」という名称は、劇作家ジョン・グエアの戯曲に由来する。この戯曲は後に『私に近い6人の他人』(原題:Six Degrees of Separation)として映画化されている。 六次の隔たり - Wikipedia参照 |

|||

| 六球連鎖の 定理 |

ろくきゅうれんさのていり | 「外球に内接し、互いに接する2つの球の周りを取り巻く球の連鎖数は、常に6となる」という、イギリスの化学者フレデリック・ソディが1937年にに発表した定理。1822年に日本の算額の問題として入澤新太郎博篤によって解かれている。 ソディの6球連鎖 - Wikipedia参照 |

|||

| 六本指 | ろっぽんゆび | 多指症で指が六本ある方が数千人に一人いらっしゃるようです。ルイス・フロイスの「日本史」豊臣秀吉編には秀吉が六本指だったと記している。 また、1930年代、ヘミングウェイはフロリダのキーウェストで、ねずみ取りに優秀な六本指の「幸運の猫」を譲り受けたそうです。今でもヘミングウェイの旧家には六本指の猫がいるとのこと。 |

|||

| 仏教の六 | |||||

| 六大 | ろくだい | 万物を構成する六つの要素。地・水・火・風・空・識の六界。 | |||

| 六合 | りくごう | 天地と四方。宇宙全体。 | |||

| 六気 | ろっき | 天地間の六つの気。 陰・陽・風・雨・晦・明、または寒・暑・燥・湿・風・火。 |

|||

| 六道 | ろくどう | 衆生が善悪の業(ごう)によって住む六つの迷界。 地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天。 |

|||

| 六道四生 | ろくどうししょう | 六道における胎・卵・湿・化の四生。 衆生の生まれかわり流転している世界。 |

|||

| 六道輪廻 | ろくどうりんね | 六道の間を生まれ変わり死に変わりして、迷いの生を続けること。 | |||

| 六道の辻 | ろくどうのつじ | 亡くなった方をここに運び、僧侶に引導を渡してもらい、ここから先の東に向かって、鳥辺野で葬ったとのこと。 引導を渡して貰った場所が、まさしく、ここ「六道の辻」だったようです。 六道珍皇寺 鳥辺野の入口 とんでもとらべる京都編参照 |

|||

| 六喩 | ろくゆ | 諸行の無常を六種に比した喩え。 金剛般若経によれば夢・幻・泡・影・露・雷。 |

|||

| 六時 | ろくじ | インドで古来一年を六分した漸熱・盛熱・雨時・茂時・漸寒・盛寒の六つの季節。 一昼夜を六分した時刻、晨朝・日中・日没・初夜・中夜・後夜。 |

|||

| 六識 | ろくしき | 色・声・香・味・触・法の六境を知覚する眼識・耳識・舌識・身識・意識の総称。 | |||

| 六根 | ろっこん | 六識を生じる六つの器官、眼・耳・鼻・舌・身・意のこと。 | |||

| 六欲 | ろくよく | 凡夫が異性に対して有する六種の欲。 すなわち色欲・形貌欲・威儀姿態欲・語言音声欲・細滑欲・人相欲。 また、眼・耳・鼻・舌・身・意の六根に関する欲望。 |

|||

| 六欲天 | ろくよくてん | 六道の内、地獄から人間までは欲望に捉われた欲界で、その上の天上界は上に行くほど欲を離れ、物質的な色界・そして精神的な無色界(これを三界という)がある。 天の内、人間界に近い下部の六つの天は、依然欲望に束縛される世界であるため六欲天という。 第一天は四大王衆天(しだいおうしゅてん) 持国天・増長天・広目天・多聞天(毘沙門天)の四天王がいる場所。 第二天は?利天(とうりてん、三十三天とも) 須弥山の頂上、閻浮提の上、8万由旬の処にある。帝釈天のいる場所。 第三天は夜摩天(やまてん、焔摩天=えんまてん、とも) 時に随って快楽を受くる世界。 第四天は兜率天(とそつてん、覩史多天=としたてん、とも) 須弥山の頂上、12由旬の処にある。 第五天は化楽天(けらくてん、楽変化天=らくへんげてん、とも) この天に住む者は、自己の対境(五境)を変化して娯楽の境とする。 第六天は他化自在天(たけじざいてん) 展開の最高位天魔波旬の住所。この天に生まれたものは、他人の楽しみを、自由に自らのものとすることができるという。この天の男女は互いに相視るのみにて淫事を満足し得、子を欲する時はその欲念に随って膝の上に化現するという。初期仏教において天魔として名前を挙げられるマーラー・パーピーヤス(天魔波旬)は、後にインド=イランから中央アジアの神、マヘーシュヴァラ(大自在天、ヒンドゥー教の神シヴァと同一視されることも)と同一視されていることが多い。 |

|||

| 六塵 | ろくじん | 悟りの妨げとなる六種の世間の欲望。 色(しき=形あるもの)・声(せい=耳で聴かれるもの)・香(かおり)・味(あじ)・触(身体で触れて知覚するもの)・法(ほう=一切の存在するもの) |

|||

| 六垢 | ろっく | 煩悩から生じた穢れたもの。悩・害・恨・諂(へつらい)・誑(たぶらかし)・驕(おごり)。 | |||

| 六蔽 | ろくへい | 清浄心をおおう六種の悪心。 慳貪(けんどん=けちで欲張り)・破戒(はかい=戒めを破ること)・瞋恚(しんい=自分に逆らうものを怒り恨むこと)・懈怠(けたい=責任を果たさないこと)・散乱(さんらん=心が乱れ定まらないこと)・愚痴(ぐち=理非の区別がつかないこと) |

|||

| 六情 | ろくじょう | 喜・怒・哀・楽・愛・悪の六つの感情、六気。 | |||

| 六穴 | ろっけつ | 人体にある六つの穴、口・眼・耳・鼻・肛門・陰部。 | |||

| 六事 | りくじ | 慈・倹・勤・慎・誠・明の六つの徳。 | |||

| 六徳 | りくとく | 六種の徳目。知・仁・聖・義・忠・和、あるいは礼・仁・信・義・勇・知。 | |||

| 六神通 | ろくじんつう | 仏・菩薩などが見える六種の神通力。天眼(てんげん)通・天耳(てんに)通・他心(たしん)通・宿命(しゅくみょう)通・神足(じんそく)通・漏尽(ろじん)通。 | |||

| 六度 六波羅蜜 |

ろくど ろくはらみつ |

悟りの境地に到達するために菩薩が修める六種の行。 布施(ふせ=人に施し恵むこと)・持戒(じかい=戒めを堅く守ること)・忍辱(にんにく=もろもろの侮辱・迫害を忍受して恨まないこと)・精進(しょうじん=ひたすら仏道修業に励むこと)・禅定(ぜんじょう=心を静めて一つの対象に集中する瞑想)・智慧(ちえ=心理を明かにし,悟りを開く働き)。 |

|||

| 六地蔵 | ろくじぞう | 六道のそれぞれにいて衆生の苦患(くげん)を救い、教化するという六種の地蔵菩薩。 地獄の檀陀(だんだ)・餓鬼道の宝珠(ほうじゅ)・畜生道の宝印(ほういん)・阿修羅道の持地(じじ)・人間道の除蓋障・天道の日光。 |

|||

| 六観音 | ろくかんのん | 六道の世界に輪廻する衆生を済度する六種の観世音菩薩。 台蜜では聖観音・千手観音・馬頭観音・十一面観音・不空羂索観音(あるいは准胝観音)・如意輪観音。 |

|||

| 六斎日 | ろくさいにち | 仏教の思想に基づく斎日のひとつ。この斎日は1ヶ月のうち8日・14日・15日・23日・29日・30日の6日。 律令制における令にもこの日は殺生を禁じる規定があり、出家したものは布薩説戒を行い、在家のものは八斎戒を守ることとなっていた。 |

|||

| 六斎念仏 | ろくさいねんぶつ | 踊念仏のひとつ。平安時代中期の空也によって始められたと伝えられる。中世に入り「南無阿弥陀仏」の念仏に複雑な節がつけられ、鉦に太鼓が加わったお囃子となり、六斎日に行われるようになったことから、「六斎念仏」と呼ばれるようになった。 | |||

| 六字陀羅尼 | ろくじだらに | 文殊菩薩の真言。闇婆計陀那摩(あんばけだなま) | |||

| 六字の名号 | ろくじの みょうごう |

南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ) | |||

| 六牙の白象 | ろくげの びゃくぞう |

釈尊の受胎の象徴。母、摩耶夫人が六牙の白象を夢に観て懐妊したという。 普賢菩薩も六牙の白象に乗る。 |

|||